女儿八年级时,我在她的语文课本里读到了作家刘成章先生的《安塞腰鼓》。那些排山倒海的句子,如一连串沉甸甸的鼓点,一下,又一下,猝不及防地撞进我心里,敲开了一个全新的陕北。让我对陕北的春节,对安塞腰鼓,多了一份滚烫的向往。

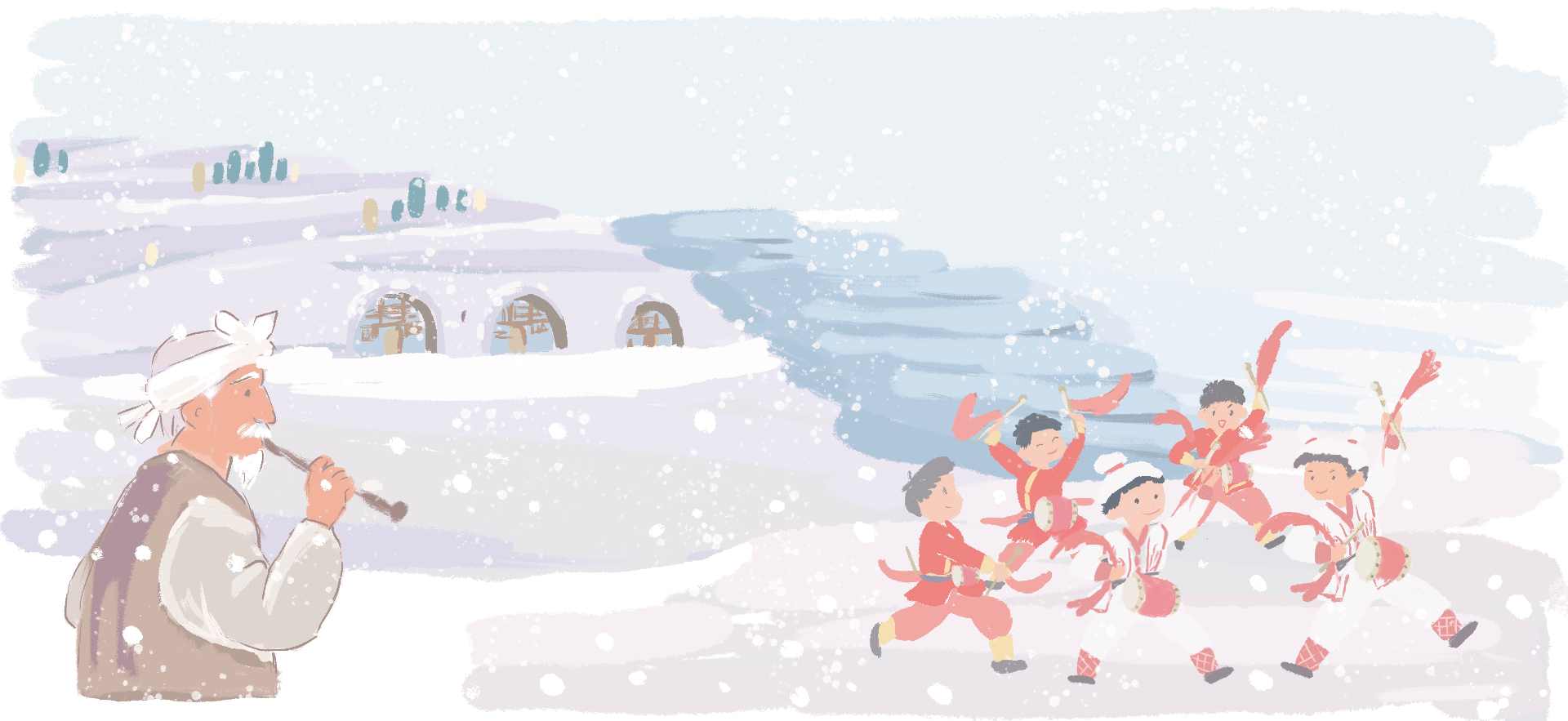

从前的陕北,于我,是一眼望不到头的黄土高坡;是扎着白羊肚毛巾的老汉,衔着烟杆,在落日里凝成的一尊剪影;是一排排嵌在土坡上的窑洞;是火辣辣的信天游,飘过山梁,带来的那一丝苍凉……

正是这篇文章,让我听见了这片土地的心跳。那样激昂,那样磅礴,仿佛每一声鼓点都能让空气爆裂,让凝固的阳光飞溅。安塞腰鼓,给陕北注入了雷霆般的心跳。

于是,在冬月将尽之时,我背上行囊,朝陕北、朝安塞、朝那心跳声传来的方向,一路寻去。从西安北站出发,高铁只需一个半小时便到延安。列车移动,那片土地开始向我靠近。

冬日的陕北就这样在眸子里缓缓展开。先是疏朗的、线条刚硬的山廓,接着便是那铺天盖地的黄。那是一种被时光反复磋磨过的颜色,雨水在它身上刻出千沟万壑,每一道褶皱都像是大地忧伤的眉头。风在这无垠的版图上畅通无阻,带走了一切多余的色彩与声响。

转车去安塞,40分钟路程。我贴着冰凉的玻璃,目光在连绵的黄土塬间巡游。一路驶来,黄土高原依旧连绵如凝固的波涛,村庄疏落地贴在山坳里。我开始怀疑,那课文里山崩地裂的声响,是否只是文学世界里一座精致的空中楼阁?直到我走进安塞区,看到那个红色的大腰鼓——腰鼓山到了。

在腰鼓山附近寻了家民宿住下。老板娘手脚麻利地递上房卡,随口问道:“来看腰鼓的?”我点头。她一边擦拭前台的茶盘,一边打开了话匣子:“来的客人啊,都是为它。每周二、四、六上午10点,山脚下广场,百来号人的队,敲得那叫一个带劲,还不收钱。”她顿了顿,抬眼笑道,“你要是想看更壮观的,得去冯家营民俗文化村。那儿是上千人的阵仗!过年更热闹,十里八乡的队伍都来,腰鼓把年味儿敲得满塬都是。”

见我听得入神,她眉眼里的笑意更深了,仿佛山坳里漾开的暖阳:“你可是赶巧了。明天,正好是星期六。”说话间,她将一杯红枣茶推到我面前,“晚上去尝尝咱们安塞的地椒羊肉。那羊啃着山峁上的地椒草长大的,肉嫩、不膻,美滴很!”她又望向窗外暮色里的山影,“吃完再去爬腰鼓山,365级台阶,一天一级,吉利又圆满。山顶那鼓有24米高,号称‘天下第一鼓’呢。”她的话平平实实,却像另一阵不疾不徐的鼓点,把我心里那份遥远的向往,敲得愈发真切、温热起来。

躺在床上,我反复咀嚼刘成章先生文中的句子:“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步……”梦里,我竟也系上了红绸,在高粱地前跟着后生们腾跃击鼓,酣畅淋漓。

第二天上午10时,表演开始了,男人们一色的白羊肚手巾、红边白袄,女人们则是白边红袄,腰间都紧束着红鼓。他们站定,成阵,沉默。只待一声号令。

“嗨——!”

这一声,像一道闪电,劈开了冻僵的空气。紧接着,鼓槌落下了。不是“咚咚”的节拍,而是“轰”的一声,一团、一股磅礴的声浪,平地而起,直冲云霄!脚下的地皮猛地一颤,我的心也跟着狠狠一缩。那声音,不再是课本上抽象的形容词,它有了体积,有了重量,有了温度。它捶打着我的耳膜,撞击着我的胸膛,震得我周遭干燥的空气都在嗡嗡作响。先前所有的想象与怀疑,在这一刻,被这真实的、野性的声浪击得粉碎。

这不是舞蹈,是力量的极致展现,是生命的彻底爆发!后生们的腿脚像夯地的石杵,狠狠地砸向地面。他们的腰肢猛烈地扭摆、腾挪,仿佛地下有股岩浆在寻找出口。手中的鼓槌雨点般砸在鼓面上,砸出连续不断的惊雷。红绸在他们手中飞扬成一道道耀眼的火焰,像极了家乡春节火塘里最旺的柴火。他们的喉咙里迸发出“嘿”“哈”的短促吼声,与鼓声绞缠在一起,激昂、豪放。

我看着他们额上暴起的青筋,圆睁的、仿佛要喷出火来的瞳仁,看他们咧开的嘴里呼出的团团白气。忽然听懂了,这鼓声里,何止是欢庆?那是这片土地绵延千年的呼吸呀!是先秦将士戍边时,用刀剑磕碰盾牌的回响;是塬上的农人向“吝啬”的老天讨要雨水时,从胸膛挤出的最炽热的祈求;是黄河的船夫,在激流险滩前,与命运搏斗时孤注一掷的呐喊。

这鼓声,把千年的苦寒、坚韧、期盼、狂喜,统统揉碎了,再用生命的力量,一下,一下,夯进牛皮鼓面,再尽情地释放。

作为国家级非物质文化遗产代表性项目,安塞腰鼓早已超越了节庆表演,成为陕北人刻在骨血里的文化图腾。我忽然有点惭愧,我原以为的“陕北印象”,是多么狭隘,多么片面啊。

不知持续了多久,那沸腾的海洋,在一个齐崭崭的、仿佛能劈开山峦的重击之后,戛然而止。世界陷入真空般的寂静。只有漫天扬起的尘土,在阳光里,像金色的沙漏,缓慢地、悠扬地飘落。刚刚还席卷一切的、近乎狂暴的生命力,此刻被这突如其来的静寂凝固、封存,美得令人窒息。

我体内那股被鼓声点燃的躁动再难按捺,当即买下一面腰鼓,跟着本地的大爷大娘们比画起来。一个小时的笨拙模仿,累得腰快“断”了,却让我对那每一次腾跃、每一次击打,有了切肤的领悟。

离开陕北时,我带走的不只是腰鼓和几张照片,还有那奔放的鼓声。这鼓声,仿佛长进了我的身体,成了我心律的一部分。在都市深夜的寂静里,在窗外车水马龙的噪声中,总能清晰地听见那来自黄土高坡深处的、强烈的心跳。

归来已半月有余,年关将近,可那住进骨血里的鼓声,总在不经意间将我拽回安塞,拽回那只巨大的腰鼓下。

今夜,我再次翻开女儿的语文课本,重读《安塞腰鼓》。文中的每一个字,如今都有了重量,有了颜色,有了温度,有了那日清晨阳光的质感与尘土的味道。